Gesichtserkennung, künstliche Intelligenz und Ethik: Die Debatte gewinnt an Dynamik

Legal Watch – Oktober 2019.

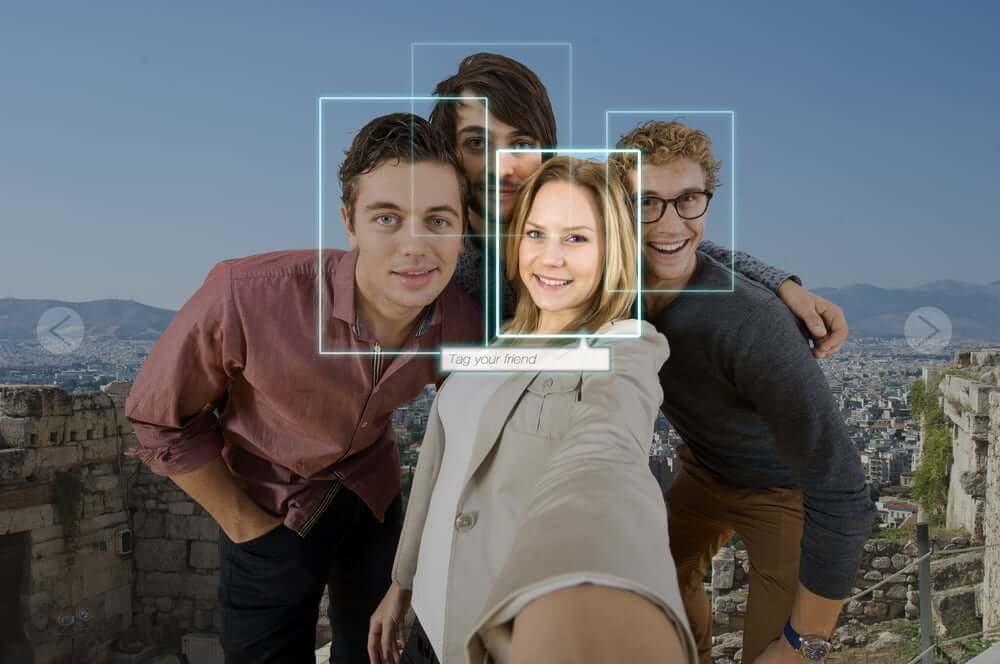

Mit dem Gesicht statt mit der Kreditkarte bezahlen, Amazon-Kameras zur Verbrechensbekämpfung einsetzen, wie es die Polizei in Orlando in den USA getan hat, die Bewegungen von Sportlern und Journalisten bei den Olympischen Spielen in Tokio mithilfe der Gesichtserkennung steuern oder, näher an der Heimat, Gesichtserkennung auf öffentlichen Straßen testen, wie in Nizza – all das sind Projekte, die einen zum Träumen bringen … oder zu Schlaflosigkeit.

Ob in Europa oder weltweit: Die Perspektiven, die sich durch die Entwicklungen im Bereich der künstlichen Intelligenz ergeben, insbesondere in Kombination mit Gesichtserkennung, der Verarbeitung von Stimmprofilen oder der Erkennung von Emotionen, rufen immer mehr Reaktionen hervor.

Insbesondere ethische Fragen stehen nun ganz oben auf der Prioritätenliste der neuen Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen.

Sie kündigte an, dass sie innerhalb der ersten 100 Tage ihres Mandats einen Gesetzesvorschlag vorlegen wolle, der einen koordinierten europäischen Ansatz für die menschlichen und ethischen Auswirkungen der künstlichen Intelligenz vorsieht.

Darüber hinaus werden Möglichkeiten zur Förderung von Innovationen durch Big Data untersucht.

Eine von der Europäischen Kommission eingesetzte Expertengruppe hat im Hinblick auf die Achtung der Menschenrechte die Grundlagen für eine „vertrauenswürdige“ künstliche Intelligenz geschaffen.

In der Veröffentlichung der Leitlinien im April 2019 wurden drei Merkmale identifiziert: KI muss

- Rechtmäßig, Gewährleistung der Einhaltung der geltenden Gesetze und Vorschriften;

- Ethik, indem die Einhaltung ethischer Grundsätze und Werte sichergestellt wird; und

- Robust, „sowohl technisch als auch sozial, denn selbst mit guten Absichten können KI-Systeme unbeabsichtigten Schaden anrichten.“

Ethik im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz war bereits Thema der letzten internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten und gab Anlass zu einer öffentlichen Erklärung.

Darin werden die Vorteile, aber auch die Risiken dieser neuen Technologien und insbesondere die Vorurteile und Diskriminierungen erwähnt, die sich daraus ergeben können.

Es erinnert an mehrere wesentliche Grundsätze, die darauf abzielen, das Vertrauen des Einzelnen zu gewährleisten und gleichzeitig Innovationen zu fördern, darunter das Prinzip der Loyalität und die Transparenz von Systemen der künstlichen Intelligenz.

Schließlich tritt sie für gemeinsame Governance-Prinzipien auf internationaler Ebene ein.

Bemerkenswert ist auch, dass der Europarat am 11. September einen Ad-hoc-Ausschuss eingerichtet hat, der die Bedingungen für einen Rechtsrahmen für die Entwicklung, Gestaltung und Anwendung künstlicher Intelligenz analysieren soll.

Schließlich befasste sich die Agentur der Europäischen Union für Grundrechte im Rahmen eines Seminars am 19. und 20. September mit dem Thema Gesichtserkennung, mit dem Ziel, im November 2019 ein Dokument zu diesem Thema zu veröffentlichen.

Und heute?

Während eine Klärung der ethischen Aspekte natürlich wünschenswert ist, gilt die DSGVO aus rein rechtlicher Sicht uneingeschränkt für Gesichts- oder Stimmerkennungssysteme, bei denen es sich um die Verarbeitung biometrischer Daten handelt.

Diese Daten sind daher strenger geschützt und erfordern grundsätzlich die Einwilligung der betroffenen Personen. Angesichts der Sensibilität der Verarbeitung muss zudem eine Folgenabschätzung durchgeführt werden. Besonderes Augenmerk sollte in diesem Zusammenhang auf die oben genannten Aspekte gelegt werden, insbesondere auf die Diskriminierungsrisiken, die berechtigten Erwartungen der betroffenen Personen und die Transparenz der Verarbeitung.

Und außerdem:

- In Frankreich:

Der Oktober ist der Monat der Cybersicherheit.

Rund dreißig Partner, darunter ANSSI und CNIL, setzen sich dafür ein, Fachleute und Einzelpersonen für Sicherheits- und Digitalthemen zu sensibilisieren.

Seit dem 26. September sind zwei Zertifizierungsstellen von der CNIL zugelassen.

- In Europa:

Recht auf Vergessenwerden und Gültigkeit der Online-Einwilligung: Drei wichtige Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union klären den rechtlichen Rahmen.

Im „Planet49“-Urteil vom 1. Oktober 2019stellt der Gerichtshof klar, dass für die rechtmäßige Erhebung von Informationen auf der Grundlage von Cookies ein vorab angekreuztes Kästchen nicht ausreicht: Das Setzen von Cookies erfordert die aktive und ausdrückliche Zustimmung der Internetnutzer.

Der Internetnutzer muss außerdem über die Funktionsdauer der Cookies und darüber informiert werden, ob Dritte auf diese zugreifen können oder nicht.

Dieses Urteil unterstützt aktuelle Mitteilungen von Aufsichtsbehörden zu den Bedingungen für die Verwendung von Cookies, darunter auch die der CNIL.

In das „Google“-Urteil vom 24. Septemberstellt der Gerichtshof klar, dass das Recht auf Vergessenwerden nicht systematisch für Suchmaschinen außerhalb der Europäischen Union gilt.

In der EU gilt dies beispielsweise für google.fr und andere europäische Erweiterungen. Allerdings obliegt es auch den Suchmaschinen, Maßnahmen zu ergreifen, um Internetnutzer davon abzuhalten, auf die betreffenden Links in Nicht-EU-Versionen dieser Suchmaschine aus einem der Mitgliedstaaten zuzugreifen.

Das Fazit des Urteils ist wichtig, da der Gerichtshof den Ermessensspielraum der Aufsichtsbehörden festschreibt: Zwar ist die Dereferenzierung eines Links außerhalb der EU nicht verpflichtend, doch behält die Behörde die Befugnis, die Suchmaschine nach Abwägung der Rechte der betroffenen Person und der Informationsfreiheit zur generellen Dereferenzierung anzuweisen.

Es ist dieser Balanceakt, der im Mittelpunkt des zweiten Urteils des 24. September : Der Gerichtshof bestätigt in das Urteil GC ea v/ CNIL Das grundsätzliche Verbot der Verarbeitung sensibler Daten gilt zwar auch für Suchmaschinen, es muss jedoch im Einzelfall eine Abwägung zwischen den Grundrechten der Person, die die Dereferenzierung beantragt, und denen der Internetnutzer, die an diesen Informationen potenziell interessiert sind, vorgenommen werden.

Wenn die Suchmaschine die Verweise nicht entfernt, verpflichtet das Gericht zumindest bei Gerichtsdaten dazu, die Ergebnisse in einer Reihenfolge darzustellen, in der die aktuellen Informationen hervorgehoben werden.